PARIS PHOTO 2025

Brodbeck & de Barbuat, Yang Yongliang

11-13 NOVEMBRE, 2025

GRAND PALAIS, PARIS, FRANCE

Stand 11

Brodbeck & de Barbuat (Simon Brodbeck et Lucie de Barbuat) forment un duo d’artistes franco-allemand qui vit et travaille à Paris. Depuis 2005, leurs projets prennent la forme d’ensembles qui interrogent l’histoire de la photographie et la représentation du réel dans les images contemporaines. Inspirées par des croyances liées au mystère de l’âme, leurs œuvres saisissent de différentes manières la mélancolie silencieuse de l’Homme, mettant en lumière l’écart entre son existence et le monde des rêves.

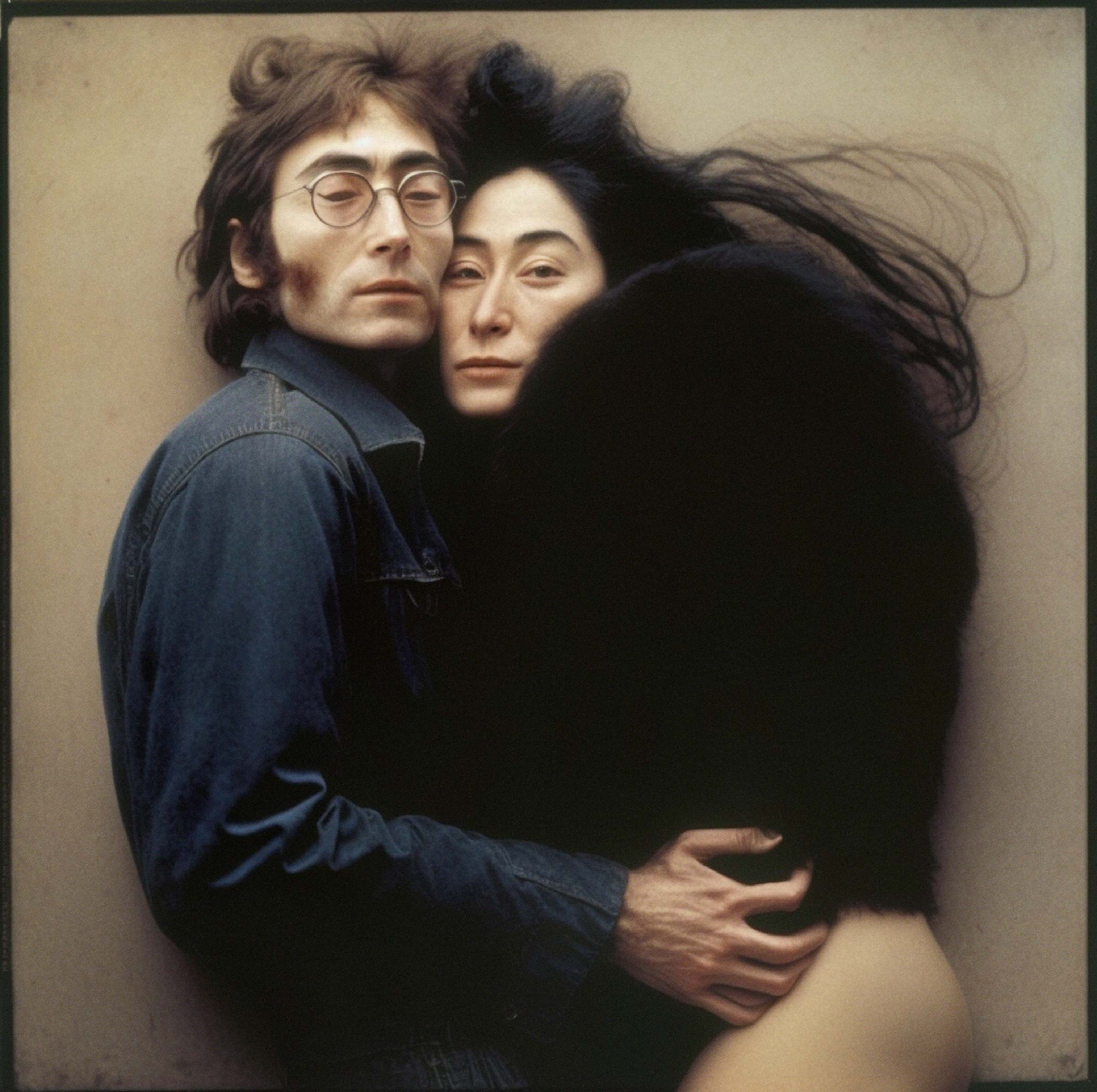

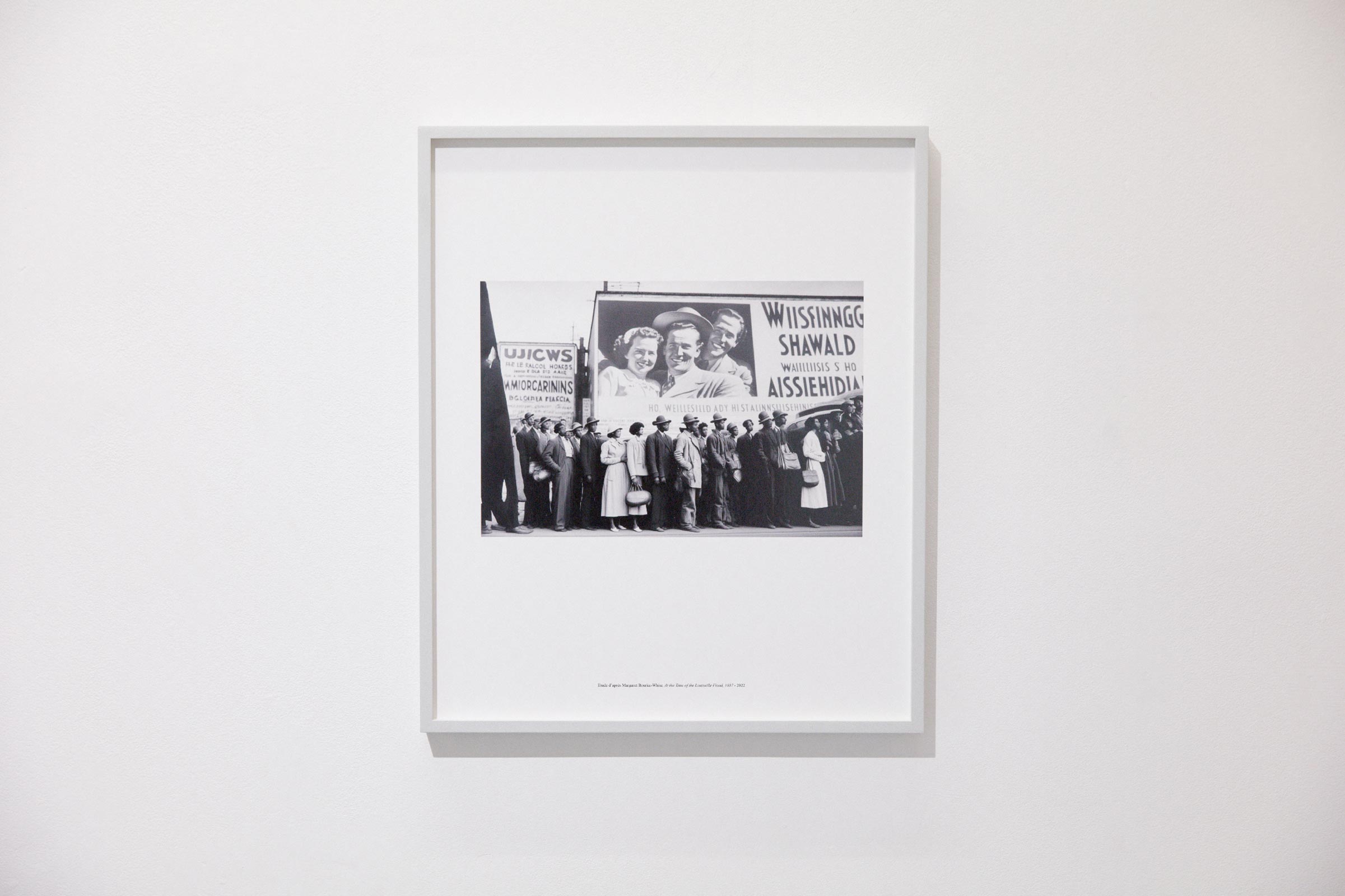

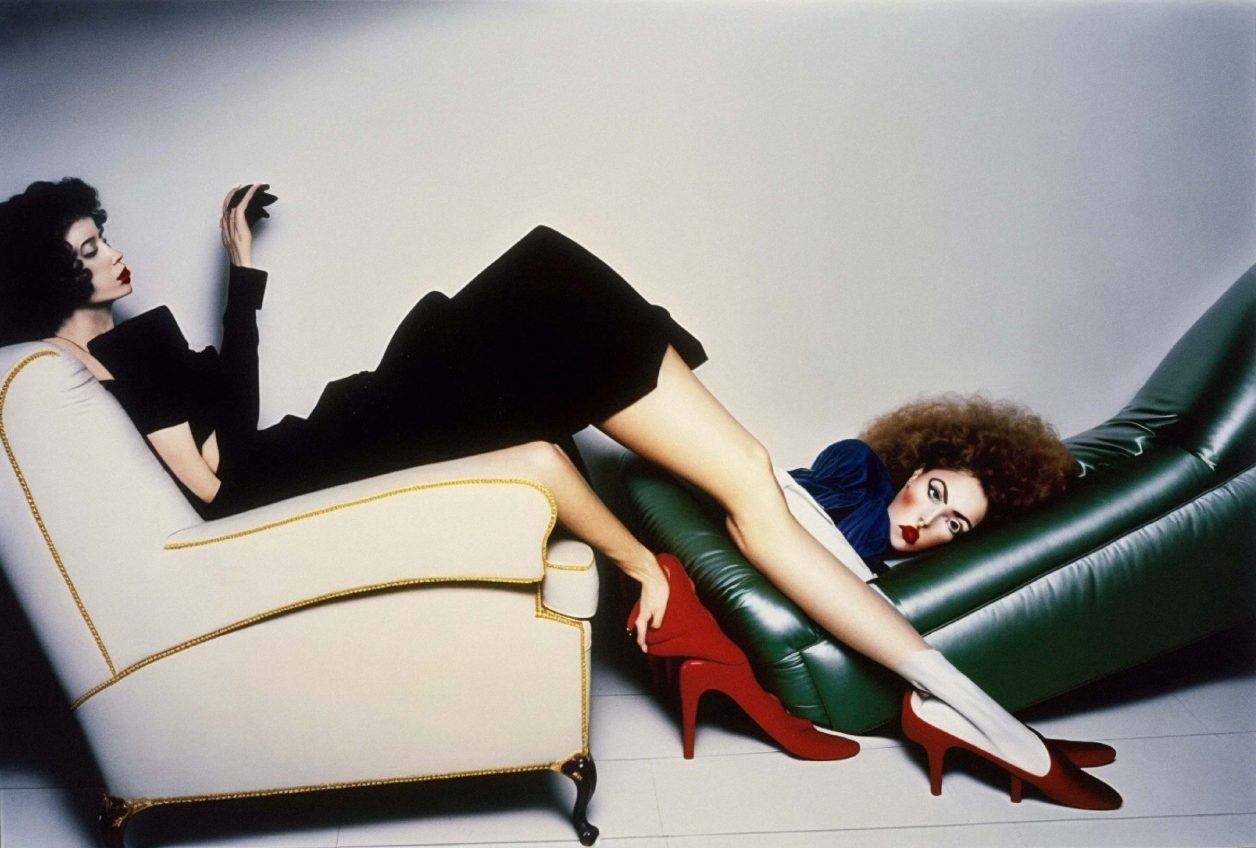

Dans Une histoire parallèle (depuis 2022), Brodbeck & de Barbuat utilisent cette fois une intelligence artificielle (IA), la désormais célèbre Midjourney, pour générer une nouvelle histoire de la photographie à partir de prompts : suite de mots-clés que l’IA traduit en une image créée de toutes pièces, la plus probable selon ce qu’elle a « appris » à associer – tel mot égal telle image – dans l’immense base de données qu’est internet.

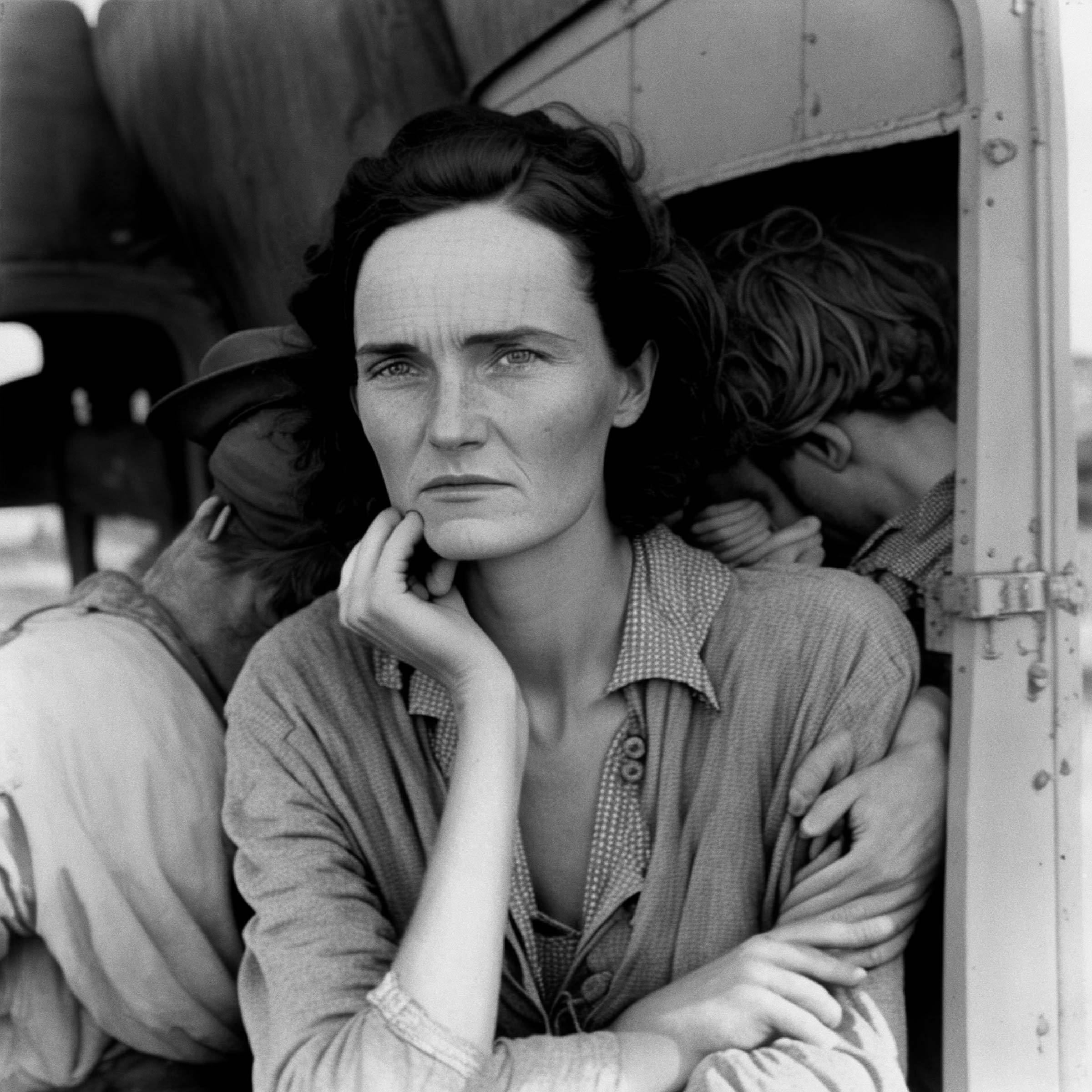

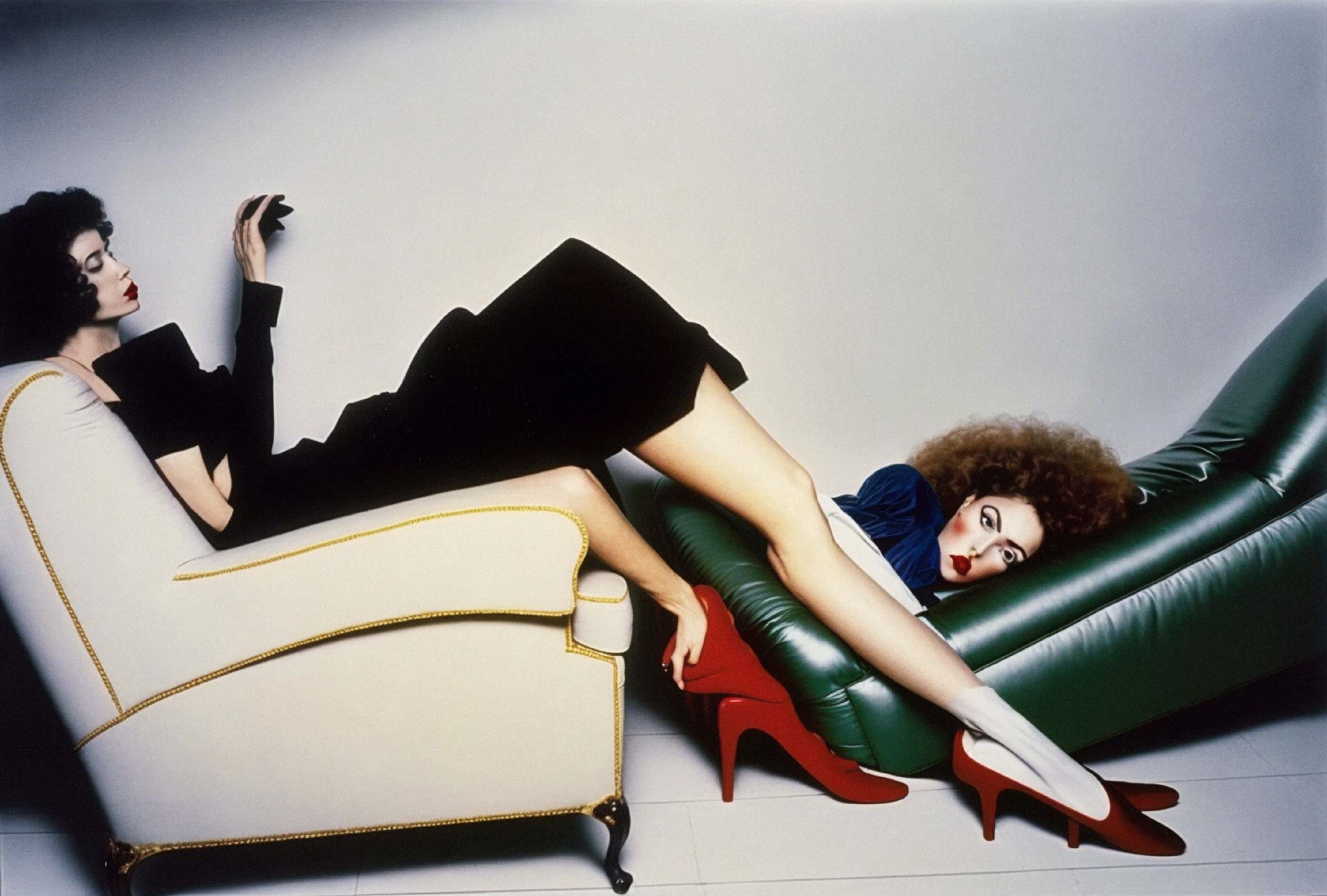

Autrement dit, le reflet statistique d’une réalité calculé selon la mémoire que nous mettons tous en ligne. Ainsi, ce sont environ 200 des œuvres composant l’histoire du médium (Man Ray, Stephen Shore, Guy Bourdin, Andres Serrano, Jeff Wall) que Brodbeck & de Barbuat, après des recherches détaillées (technique, contexte), ont décrites à Mid-journey. Souvent, il leur a fallu largement prompter, et parfois réaliser de nombreux essais avant que l’IA s’approche de l’original, suffisamment mais pas trop, afin de laisser visibles quelques défauts.

Pour certaines œuvres, une « constellation » d’essais est d’ailleurs exposée, en contrepoint d’autres revisitées en une unique « version IA » de petit format. En effet, Midjourney ne maîtrise pas tout ou a des idées bien arrêtées.

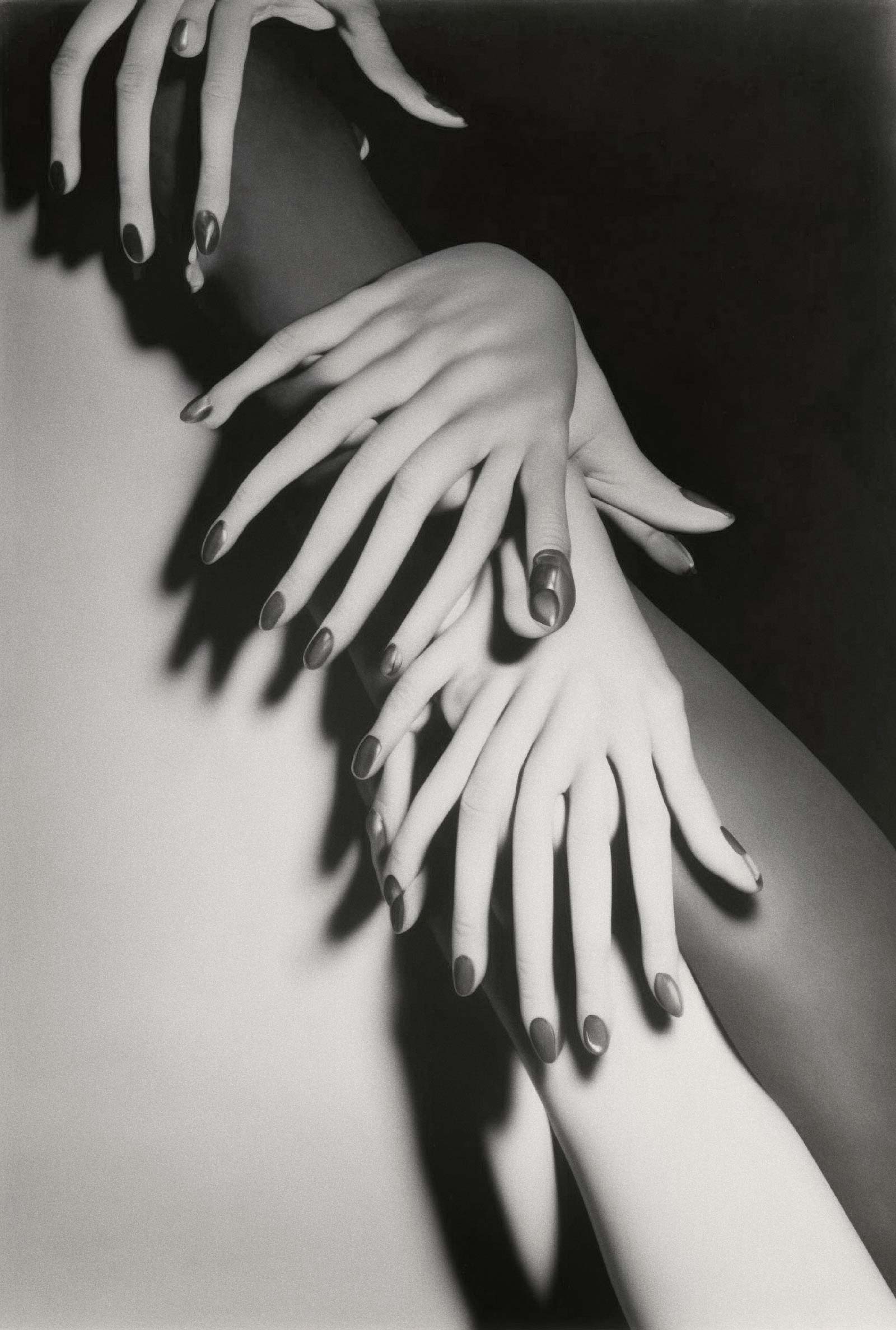

Pour le Peintre de la tour Eiffel, Paris (1953), cherchant à répondre à ce qu’elle pense attendu, l’IA tenait visiblement à ce qu’une autre tour Eiffel apparaisse à l’arrière-plan, en plus de celle que l’on ne faisait que deviner dans la photographie de Marc Riboud. Dans Étude d’après Horst P. Horst, Hands, Hands, Hands, 1941, on ne peut que constater que la représentation des mains n’est pas encore sa spécialité. Les feuilles non plus (Taryn Simon). Quant à Migrant Mother, Nipomo, California (1936) de Dorothea Lange, elle se trouve « liftée » par le biais publicitaire de Midjourney.

Car si ce projet critique une nouvelle technologie mettant à mal notre regard, entre pillage des œuvres, dilution d’un patrimoine visuel et appauvrissement esthétique, il s’intéresse avant tout à la mémoire : la nôtre, celle de l’IA, celle de la photographie.

— Aurélie Cavanna

Mais face à chaque image s’insinue ce trouble entre ce que nous reconnaissons, comme cette plage artificielle de Martin Parr, et ce qui cloche sans qu’on parvienne toujours, butant sur nos souvenirs, à déterminer précisément quoi.

Pensionnaires de la Villa Médicis, Académie de France à Rome, de 2016 à 2017, ils sont diplômés de l’École nationale supérieure de la Photographie à Arles, ainsi que de l’Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Lauréats en 2021 de la commande photographique nationale « Image 3.0 » en partenariat avec le Jeu de Paume et les collections nationales du Cnap, ils ont également reçu le Prix Jeune Création en 2013, le Prix HSBC pour la Photographie en 2010 et le Prix Nestlé au Festival Images Vevey en 2010.

Leurs travaux ont fait l’objet d’expositions personnelles au Fotomuseum d’Anvers, à la Maison Européenne de la Photographie, à la Villa Médicis à Rome et à l’Institut français du Japon, ainsi que d’expositions collectives, notamment aux Rencontres de la Photographie à Arles, à l’Arsenale de Venise, à la Biennale du Caire, à la Saatchi Gallery de Londres, au Musée de la Photographie de Thessalonique et au Mucem de Marseille, entre autres.

Yang Yongliang est reconnu pour sa relecture contemporaine de l’esthétique shanshui — la peinture traditionnelle chinoise de paysages — qu’il réinterprète à l’aide d’outils numériques.

À distance, ses œuvres évoquent des montagnes embrumées, des forêts paisibles ou des rivières serpentines. Mais à l’observation, ces paysages se révèlent composés d’éléments urbains : gratte-ciels, câbles électriques, chantiers, embouteillages. Ce glissement d’un monde à l’autre traduit une inquiétude face à l’urbanisation galopante, à l’érosion des traditions et à la transformation brutale des territoires. Sans didactisme, son travail offre une critique subtile des mutations environnementales, économiques et sociales de notre époque, tout en laissant entrevoir la possibilité d’un dialogue entre héritage culturel et modernité technologique.

Yang Yongliang, Sleepless Wonderland, 2012, Lightbox, 150 x 300 cm, détails

Yang Yongliang est un artiste né à Shanghai en 1980 et vivant à New York. Ayant grandi dans les années 1980 dans la vieille ville de Jiading, il a étudié la peinture chinoise dès son enfance. Au début des années 2000, il est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Chine et commence à expérimenter des pratiques artistiques pluridisciplinaires.

Les paysages numériques de Yang réinventent la peinture de paysage traditionnelle, en recomposant une multitude d’images urbaines. Poétiques et empreints de nostalgie lorsqu’on les contemple de loin, ils révèlent, à y regarder de plus près, une fable sur la civilisation moderne. Ses œuvres ont été exposées à l’international et intégrées aux collections d’institutions publiques prestigieuses, notamment le Centre Ullens pour l’art contemporain à Pékin, le Metropolitan Museum of Art à New York, le Museum of Fine Arts de Boston, le British Museum à Londres, le Musée d’Art moderne de Paris et la National Gallery of Victoria à Melbourne.